**ニュー・アンティオック バージョン0.6 ― 暗く複雑な物語体験への深淵**

*ニュー・アンティオック バージョン0.6*は、心理描写の深み、戦術的な戦闘、豊かな世界観を融合させた没入型のストーリー駆動型ゲームです。崩壊寸前のディストピア帝国を舞台に、プレイヤーは道徳的に複雑なシナリオに放り込まれ、あらゆる選択が重大な結果を招きます。キャラクター主導のストーリーテリング、戦略的意思決定、重苦しい緊張感を重視した本作は、生存、忠誠、そして権力の代償といったテーマを探求します。

—

### **ゲーム概要**

*ニュー・アンティオック*は、対話駆動型のやり取り、戦術的戦闘、調査ゲームプレイを組み合わせたストーリー重視のRPGです。プレイヤーは、崩壊するアンティオック帝国のエージェント「スペキュレーター」として、危険な遺物の確保、政治的な駆け引きの突破、人間と非人間の脅威との対峙に挑みます。分岐する物語により、二度と同じプレイスルーは存在せず、選択が人間関係、同盟、勢力の運命を左右します。

バージョン0.6では、新キャラクター、拡張された世界観、より深いメカニクスが導入され、既に魅力的な基盤がさらに洗練されました。

—

### **主な特徴**

#### **1. 複雑なキャラクターとダイナミックな人間関係**

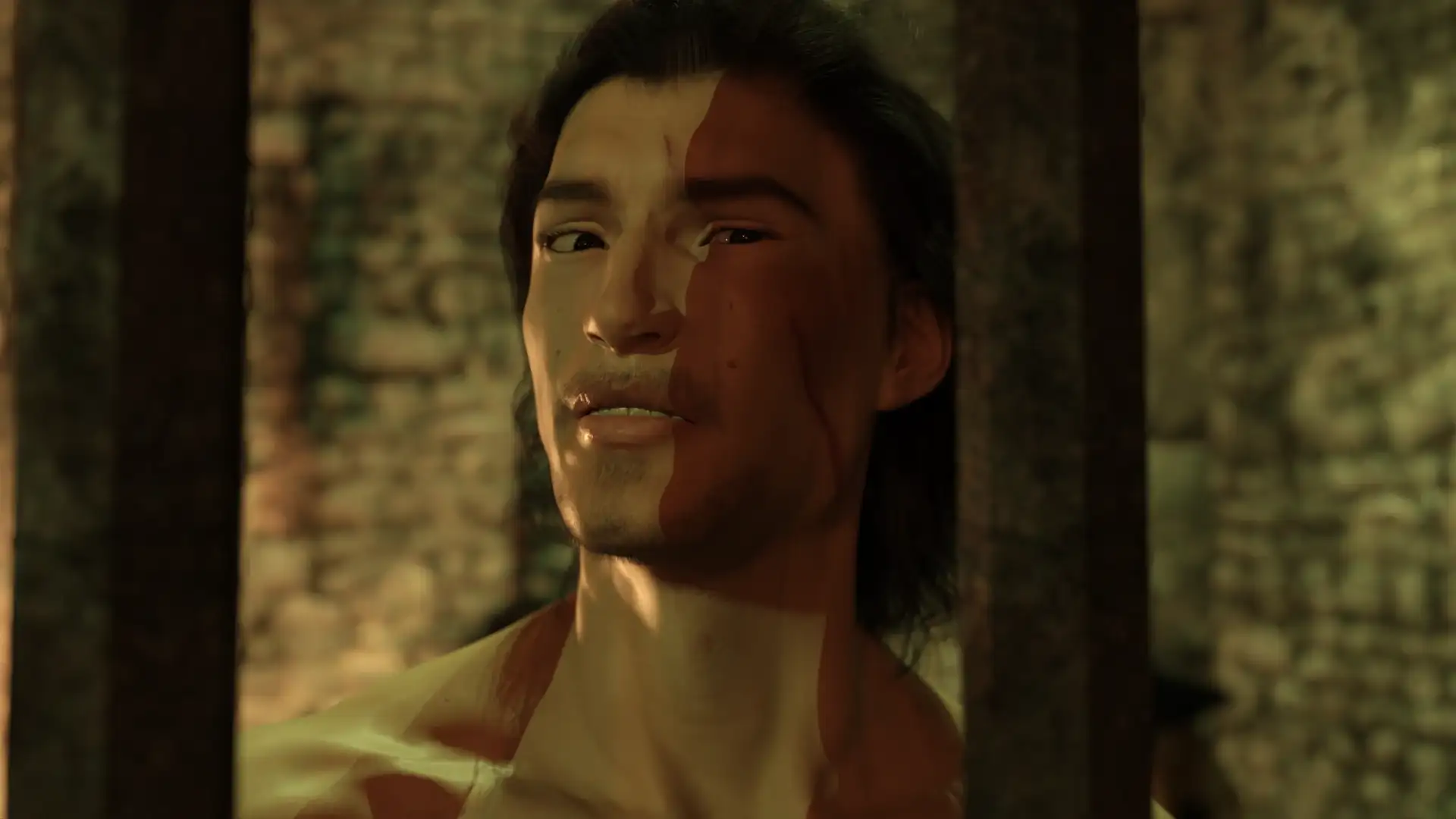

本作のキャストは、それぞれ独自の動機、トラウマ、秘密を持つ道徳的に曖昧な人物で構成されています。プレイヤーは、信頼が脆く、裏切りが常に潜む複雑な社会的力学を乗り越えなければなりません。

– **議論と説得:** キャラクターの特性(例: *無関心、不安、怨恨、高潔*)を理解し、心理戦を制します。

– **感情の深層:** キャラクターはプレイヤーの行動に動的に反応します。放置すれば絶望に陥る者もいれば、思いやりを見せると弱みを明かす者もいます。

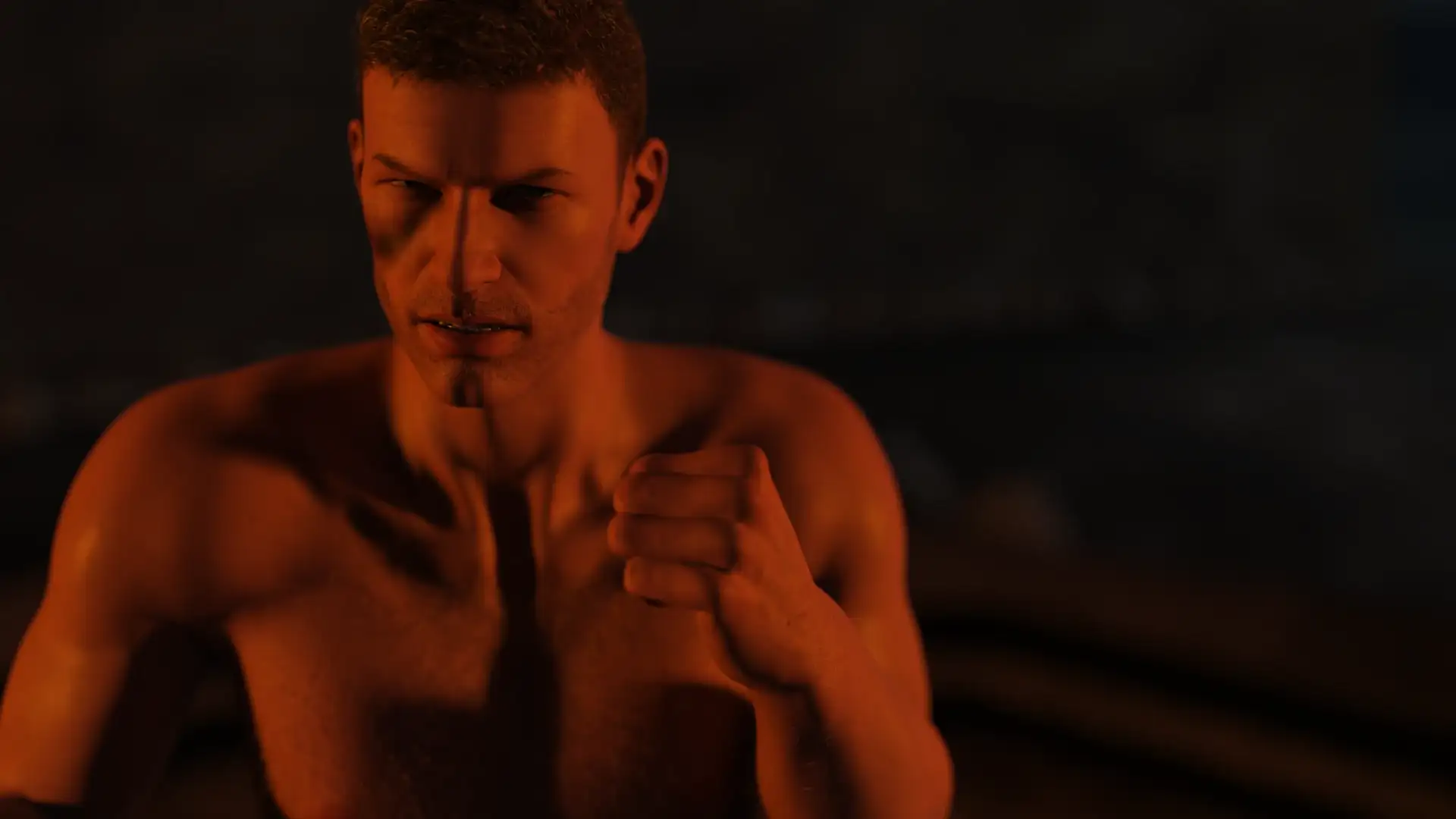

#### **2. 心理戦も含む戦術的戦闘**

戦闘は力技だけでなく、駆け引きが重要です。敵には独自の戦闘スタイルがあり、弱点を突くことが鍵となります。

– **適応型AI:** 敵はプレイヤーの戦術に反応します―回避に頼る者、暴力に訴える者、心理的圧力に屈する者も。

– **弱点の活用:** 過信させられる敵もいれば、持久戦を挑む必要のある敵もいます。

#### **3. 息づく世界**

アンティオック帝国は、水没した遺跡の上に築かれた衰退する超大国で、古代技術と忘れられた恐怖が海底に潜んでいます。

– **深淵な世界観:** *廃墟戦争*の悲劇、謎めいた*ソーラー・シアーズ*、影の*渡し人*の歴史を解き明かします。

– **政治的陰謀:** 帝国は分裂しており、プレイヤーは軍閥、脱走兵、不可解な女帝の策謀を乗り越えねばなりません。

#### **4. 調査と謎解き**

プレイヤーは不可解なメモ、血まみれの証拠、信用ならない証人から手がかりを集めます。

– **コデックスシステム:** 勢力、場所、キャラクターに関する記録を解禁し、世界観を深めます。

– **道徳的ジレンマ:** 秘密を暴くか、葬るかを決断し、その影響が物語全体に波及します。

#### **5. 永続的な影響を及ぼす選択**

対話、戦闘、探索におけるあらゆる決断が世界を形作ります。

– **分岐ストーリー:** 帝国の残忍な秩序を守るか、反逆者やならず者と組むか?

– **キャラクターの運命:** 仲間は生存、死亡、あるいは裏切りうる存在となります。

—

### **バージョン0.6の新要素**

– **拡張された物語:** PTSDに苦しむ斥候*[名称修正]*や謎の*渡し人*など、主要キャラクターの背景が深化。

– **戦闘メカニクスの強化:** 変異した怪物「ドウェラー」や冷酷な傭兵など、新たな敵の行動パターンを追加。

– **世界観の拡充:** *アクア・パルマ*、*北部荒地*、*聖なる祭壇*の秘密が明らかに。

– **調査システムの改良:** 新たな手がかり、謎、尋問手法を導入。

—

### **総評**

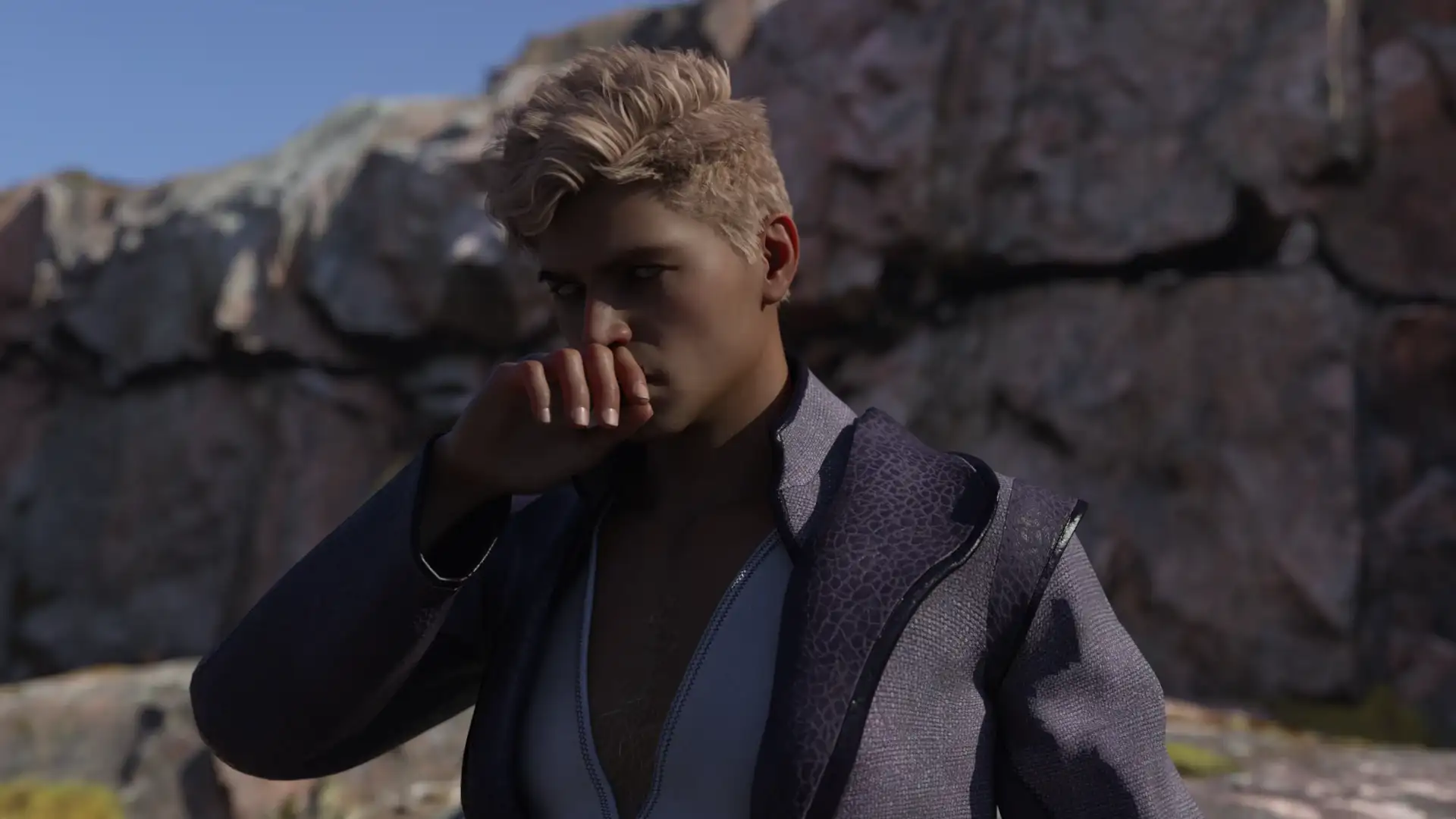

*ニュー・アンティオック バージョン0.6*は、心理描写の深みと戦術的ゲームプレイを融合させた、圧倒的なストーリーテリングの傑作です。残酷ながらも魅力的な世界は、欠点だらけで痛々しいほどリアルなキャラクターたちで溢れています。傷ついた兵士と哲学を論じることも、盗賊団の長を出し抜くことも、帝国の闇を暴くことも、全てが緊張感に満ちています。

*ディスコ・エリジウム*や*ダークestダンジョン*のようなストーリー重視のRPGファンにとって、*ニュー・アンティオック*は新たな残酷で忘れがたい体験を約束します。

**帝国の瀕死の秩序を守るか… それとも燃え尽きるのを見届けるか?**

※本バージョンは開発中であり、今後のアップデートでさらにコンテンツが追加・調整される予定です。

—

(注: 一部の固有名詞は英語表記のままにしていますが、必要に応じて日本語のニュアンスに合わせた造語・訳語を検討してください。)